Людмила ШАРГА. Одесский дневник: Из дому – домой. Отрывки.

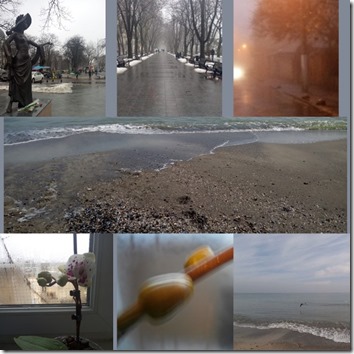

Слёзы марта

Безветрие.

Голос маяка плывёт сквозь туман.

Туманный март тебе к лицу, город.

И это пограничное состояние перехода: уже не дождь, или ещё не дождь, превращает улицы и бульвары твои в старое полотно, написанное много лет тому назад.

В тебе всегда и всё было со своим оттенком, акцентом, колоритом.

Всё изменилось.

И дело не в глобальном потеплении, и не в племени младом и незнакомом, растущем в чужой и агрессивной и весьма питательной среде, и даже не в “садоводах-любителях”, пестующих это племя.

Изменилось пространство, задев за краешек время.

И этого оказалось достаточно, чтобы всё в мире перевернулось с ног на голову.

Впрочем, такие перемены не в диковинку – всё это уже было когда-то здесь, в южном приморском городе.

Из неизменного: туман, голос маяка, памятник Поэту, дом с кариатидами на Нежинской, брусчатка, дворики в тени платанов и акаций, трамваи…

Море.

Прозрачные капли-слёзы дрожат на длинных иглах крымской сосны, на матовом чёрном теле грифона, на тонких пальцах Королевы.

Здесь даже туман пахнет ладаном.

И эти слёзы марта не то от радости, не то от печали, не поймёшь.

Да и не хочется ничего понимать.

Хочется плакать вместе с мартом и никому ничего не объяснять.

Пробуждение

Марта проснулась в марте.

Марта, если кто ещё не знает, это моя орхидея.

До её появления я утешалась гумилёвским ” у меня не живут цветы…”, и радовалась втайне, что не только у меня.

И “…книги в восемь рядов, молчаливые, грузные томы…”, меня, если честно, всегда привлекали больше.

С появлением Марты всё изменилось.

Оказалось, что цветы у меня очень даже живут и процветают на подоконнике, прекрасно уживаясь с парочкой ( тогда ещё была жива моя летучая кошь) кошачьих.

Вслед за Мартой появились Августа, Актриса и Елена.

Цветоносы орхидеи выбрасывают зимой, как правило, и я начинаю ждать.

Наверное, я кажусь им исполином. Не в меру любопытным, назойливым исполинским существом, которое появляется, чтобы их покормить, умыть и, нет – чтобы убраться восвояси, начинает рассказывать, что за окном с утра минус десять и снег и метёт, метёт, метёт. А о том, что ветер северный, умеренный до сильного, ещё и спеть норовит, фальшивя жутко. Будто они, орхидеи, сами этого не знают.

Ещё существо это постоянно двигает их туда, где тепло, где больше света, и ладно бы, всё можно стерпеть, но оно – существо – бормочет что-то, время от времени замолкая и замирая, уставившись в одну точку. Странное, неуклюжее, ни цветочка на нём – ни листика.

Вчера я рассказывала Марте о туманах и дождях, а она спала и не думала пробуждаться.

А ночью, стоя у окна…

Я, если не спится, всегда стою у окна.

Из-за маяка, крик которого в туман слышен даже при закрытых окнах.

Из-за тумана, который приносит стихи, бессонницу, головные боли и тревогу.

Из-за предчувствия близкой беды.

Так вот, не спалось.

Стояла у окна, рассматривала крыши старых домов, неузнаваемые в свете ночных фонарей, сочащемся сквозь густую туманную завесу.

Город в туманном мареве ещё прекраснее, чем есть.

Послышался лёгкий щелчок. Шорох.

Кто-то легонько выдохнул рядом и расправил крылья.

Конечно же, это она, орхидея Марта, чуть не погибшая от солнца прошлым летом. Прямые лучи солнца оставляют на листьях орхидей страшные ожоги, спасти их практически невозможно.

В живых осталось два листка. Всего два из семи. И я, признаться, уже и не надеялась, что она не только оживёт, а ещё и будет цвести.

Что ж… с пробуждением, пани Марта.

Новолуние в Рыбах

Пока я предавалась суете сует, проснулась ещё одна орхидея.

Проснулась, осмотрелась и возмутилась:

– Мало того, что пропустила момент моего пробуждения, так ещё и… Что это там, за окном?

– Снег. Не ворчи. Если ты знаешь, что такое окно, то, что такое снег, ты точно должна знать. Здравствуй, Августа.

– Я ей к празднику себя прелестную, а она мне “ты должна знать”.

– С Днём Весеннего Равноденствия. Что желаешь видеть из окна: двор, улицу, небо? Крыши домов, занесённые снегом. Дымок из печной трубы, чудом сохранившейся в соседнем дворе?

– Ды-мок? Издеваешься? Ты бы мне ещё угольщика показала. Или трубочиста. Где морская гладь, переливающаяся в лучах восходящего солнца? Где синие горы в рассветной дымке? Где лавандовые поля и земляничные полны? Где, наконец, фонтаны и сады с этими выскочками-розами… Где всё это?

– Всё в глазах смотрящего, ты же знаешь.

– Да? Ну ладно. Что нового? Что происходит в мире?

– Тебя, правда, это интересует? Изволь: нестабильность в мировой экономике, наращивание вооружения, война в…

– Ты, видно, окончательно выжила из ума, если думаешь, что мне это интересно.

– Произошла сильная вспышка на Солнце и солнечный ветер уже достиг Земли.

– Знаю. Потому и проснулась. Что ещё?

– Тает огромный айсберг, отколовшийся от…

– И это знаю.

– Крокодилы, оказывается, не плачут. Солнце перешло из южного полушария в северное и день стал равен ночи. Пятое кольцо Сатурна сменило цвет. Снова расцвёл цветок Удумбара…

– А куда подевался прежний?

– Украли.

– С…ки.

– Quel выражанс. Лексикон у тебя, дорогуша.

– С вами ещё и не такому научишься. Продолжай.

– Мартовское новолуние в Рыбах сулит прекрасные возможности для полётов над суетой к достижению своей цели.

– Наконец-то.

– Тебе нужно достичь ещё чего-то?

– Наконец-то ты сообщила мне настоящие новости. Всё остальное – чепуха.

– Так уж и всё?

– Не придирайся к словам. Не стой надо мной. Не дыши мне в лицо. И вообще, отойди, дай осмотреться. Праздник у неё. Нет. В следующий раз только в августе и не раньше. Не зря же я зовусь …Августой, говоришь? Что ж. Пусть так.

– Всегда тебя жду и всегда буду рада тебе.

– Отойди, говорю. Хороша я на фоне снегопада, правда?

– Слов нет…

– Могла бы и найти. Слов у неё нет. Как болтать по телефону, так слова есть, а как для меня…

– Ты что, подслушивала? Нехорошо. И… Ты не Августа. Покажи-ка ещё раз лепесток, пожалуйста. Всё понятно. Ты – Елена.

– Стыдобище. Родную орхидею не признала.

– Что же ты здесь про август плела, притворщица.

– Я не притворщица. Я – актриса. И могу сыграть кого угодно. Хоть вот эту твою соню – Августу. Хоть чертополох. Хоть тебя, хотя эта не самая интересная роль.

– Ладно, прости. Я вас всех люблю. И всегда волнуюсь, когда вы долго не просыпаетесь.

– Отойди, говорю. Дай осмотреться. Не Версаль, конечно. И не Фонтенбло. Ну да ладно, что ж поделаешь, придётся цвести здесь.

– В Фонтенбло не было орхидей. Ты что-то путаешь.

– Почём ты знаешь, что там было. Уж и помечтать нельзя.

– Мечтай себе на радость, прекрасная Елена.

– Ты умеешь быть милой, если захочешь. Не безнадёжна.

Орхидея умолкла.

Покачивался лиловый лепесток-первенец.

Падал мартовский снег.

Лицо в лицо

Не поворачиваетесь спиной к бедам и недругам.

Остерегайтесь.

Каждый взгляд, брошенный в спину, камень, и часто – выстрел.

Он прожигает насквозь.

Он превращает золотые лепестки солнечного сплетения в пепел.

Не помогут можжевельник и ветивер, не исцелит лаванда, янтарь станет обычной смолой, из которой выпит солнечный свет.

Не поворачиваетесь спиной к бедам и недругам.

Лицо в лицо.

Глаза в глаза.

Взгляд во взгляд.

Присмотритесь к себе, прислушайтесь.

Вы уверены, что ещё живы…?

Рыжий снег

Тёплый ветер дул что есть мочи, залетая в переулки и дворики, подхватывая прошлогоднюю листву, выдувая её изо всех углов, вместе с пылью, мелким сором и диковинным рыжим песком, оставшимся от снега, что выпал не так давно и переполошил обитателей города у моря.

Переполошил и встревожил, и не только временем и числом падения: поворчали бы, поохали, посетовали на холодную неласковую весну со снегопадами да морозами и забыли бы. Нет.

Выпавший снег был странного красноватого оттенка, с насмешливой рыжинкой: вот, мол, вам, удивляйтесь, думайте, что да как, да отчего.

И удивлялись и думали, и судачили, выдвигая то одну, то другую, то третью версию, пока не пришло подтверждение о смерче в далекой пустыне Сахаре, поднявшем в воздух сонные волнистые барханы, смешавшем времена и пространства, разметавшем и рассеявшем малые песчинки по всей Земле.

Самые отважные долетели до наших мест.

Перемешались с мокрым мартовским снегом, с морской водой, с песчинками здешними – с отмелей и пляжей, и потерялись, исчезли, словно не было этого странного рыжего снега накануне долгожданного потепления.

Город в тепло не верил.

Но преображался.

В приоткрытых окнах отражалось ярое апрельское солнце, распустившее радужные косматые хвосты на полнеба. Вальяжные сибариты-коты, ещё не сбросившие роскошные зимние шубы, нежились в его лучах. Зимние шапочки и шарфы ещё надевались по утрам, но пополудни, когда солнце уже не просто согревало, а хорошо припекало, прятались в дальние шухлядки.

На сердце теплело от одного только взгляда на молодую листву, выглядывающую из клейких чешуек открывшихся почек, на подснежники, маленькие отважные крылышки которых открылись в третий раз с начала календарной весны, на воробьёв, купающихся в лужах, галдящих о чём-то своём, воробьином и весеннем.

На всё это смотрели из окна мои орхидеи.

Смотрели насмешливо, свысока, и в тоже время с изрядной долей зависти: вот бы туда, к этим малюткам-подснежникам, мы бы не хуже смотрелись на фоне сочных тёмно-зелёных стрел …как они называются, эти зазнайки? Ах, да, нарциссы. Самовлюблённые юноши-цветы.

– Вот что бывает с теми, кто подолгу глядится в воду и в зеркала, и любуется своим отражением.

– Да-да. Я помню эту легенду. Это бывает и с теми, кто слишком заносчив. С девушками, в особенности.

– Вот как?

Нежные лепестки-крылья вздрогнули, вздохнули и умолкли, словно задремали, и воробьиные разборки, доносящиеся со двора в открытое окно, не стали этому помехой.

Островки холода

Вот уже неделю здесь стоит щемящая теплынь, после которой дома за сутки открылись бы почки, а дня через два зацвели бы каштаны, а сирень бы уже давно отцвела и опадала, укрывая землю бледно-лиловой летучей порошей.

Отметила это «дома» как нечто значимое для себя, как рубикон.

С моим-то вечным бездомьем…

Так вот, здесь всё по-другому.

Всё размеренно. С чувством, с толком.

И, правда, к чему эти южные страсти.

Мало ли что взбредёт в голову здешней сумасбродке-весне.

Там, где ещё не бывали скупые лучи здешнего солнца, в тени под пригорочком лежит снег.

Сжавшийся чёрный островок, источающий холод.

И таких островков много.

Но дни их сочтены.

Да и что о них говорить.

Не лучше ли любоваться из окна поезда танцующими берёзками-подростками в зеленоватой дымке.

Будто кто газовую косынку набросил на рощицу – полупрозрачную, невесомую, нежную.

Тропинка, ведущая к морю

Снился дом, в котором росла.

Будто, ночь. И ни звёздочки на тёмном низком небе, ни огонька, ни души на всю округу.

Дом. Свет фонаря над крыльцом и мельтешенье в круге света.

Чёрная трава у порога – в пояс. Тропинка от калитки заросла чертополохом, чередой и ясноткой – глухой крапивой.

Захотелось вернуться, а возвращаться нельзя.

Таковы правила.

Н и к о г д а н е в о з в р а щ а й с я в п р е ж н и е м е с т а…

И всё же возвращаюсь.

В старый дом, в старые стихи.

Перечитать.

Переосмыслить.

Сетевая жизнь предполагает новое и только новое.

Вот и ФБ сменил доверительное “о чём вы думаете” на вкрадчиво-осторожное ” что у вас нового”.

А если давние стихи болят, как новые, а новые… спят, как быть?

Через пустырь, где жгучая крапива

теснит чертополох и череду,

я осторожно и неторопливо

в чужую избу, как домой иду.

По четвергам здесь пили чай вечерний,

обычно – с мятой,

реже – с чабрецом,

пекли в печи песочное печенье;

кружили в свете мошки над крыльцом.

Здесь шла неплохо первая черника

под – ни о чём – неспешный дачный трёп…

Светилось окно справа – то самое, где была маленькая комната с ковром на стене и ромашковыми обоями.

Помню каждый его завиток, каждый ромбик, каждый зубчик на «гребёночках».

Он появился в доме, когда ковры считались проявлением вещизма, мещанства – тем более, это было недопустимо для семьи учителей. Но холодную стену было необходимо как-то утеплить. И родители купили ковер.

Он висел на стене в маленькой комнате, исправно исполняя своё предназначение: согревая и делая комнату теплее и уютнее.

Несколько лет спустя кто-то из маминых коллег, уже не помню, кто и для чего, заглянув в комнатку, воскликнул:

– Да у вас тут ковры!

– Коврик, – растерялась мама. – Комната угловая, холодная, вот и спасаемся. Он небольшой, шерстяной и очень тёплый.

Казалось, она оправдывается, и я долго не могла не понять, почему.

Ну и что, что ковёр…Что в нём такого особенного?

Он и вправду был тёплым, и никакой пошлости в нём не было.

Бледно-зелёный орнамент на карамельном фоне, тёмная малахитовая зелень по краям.

И вкрапления коричневого и медового, и россыпью – бордо, словно горсть дикой вишни кто рассыпал невзначай.

Окна родительского дома смотрели на дороги: три на просёлочную – за забором, три на тропинку, петляющую между школьными садами.

Не оттого ли мне так близка тропинка, по которой я спускаюсь каждое утро. Она точь в точь как та, из моего детства, только ведёт к морю.

Но можно закрыть глаза и представить, что там, за цветущей акацией, дом, даже если знаешь, что там море.

Одно окно – кухонное – светилось всегда, даже если в доме все уже спали.

Если светились два окна – значит, мама ещё не ложилась и, скорее всего, сидела за проверкой тетрадей. Или за вязанием. Или с шитьём. Редко когда видела её сидящей просто так, без какого-либо рукоделия, с книгой.

Вдруг чья-то тень к щеке моей приникла,

и тихий зов донёсся с дальних троп.

Три ворожеи – три чаинки в чашке

вращаются, отчаянно кружа,

и призрак девы в вышитой рубашке

манит, не преступая рубежа…

бегу… бегу…

догнать её пытаюсь,

дрожу от страха или от росы…

Она плывёт, едва травы касаясь,

и лишь мелькают ступни ног босых.

С грядущим ли свидание?

С минулым?

На этих тропах дольнему темно…

Сад кончился.

И дева обернулась

и оказалась мной?… конечно мной…

Окно в маленькой комнате светилось, когда отец работал допоздна – там стоял письменный стол и книжный стеллаж – по правую руку, чтобы можно было, не вставая из-за стола, дотянуться до нужной книги. Основные же книжные сокровища находились в большой комнате.

Так отчётливо увидела сейчас и стол, и книгу, открытую на нужной странице, и тетрадь, в которую он что-то писал своим красивым, каллиграфическим почерком.

Затаившись в уголке, я наблюдала за ним: вот он отложил ручку, нахмурился. Вот перечеркнул написанное.

– Что там, за деревьями? Что ты видишь?

– Школу. Ворота школьные…Ты же знаешь, пап…зачем спрашиваешь?

– А ты представь, что там – море. Если пройти по этой тропинке в волшебный час, то выйдешь к морю.

– Что за час такой, волшебный? Расскажешь?

– Расскажу как-нибудь.

Так и не рассказал.

Могила его здесь – на Таировском кладбище Одессы, рядом с младшим братом, ушедшим совсем молодым. Здесь же, недалеко, похоронены его старшая сестра и мама – мои тётя и бабушка. А душа…видимо там, где остались какие-то незавершённые дела, недописанные страницы, там, где он был молод и счастлив, где из окна видна тропинка, ведущая…к морю.

Душа моя…

О чём она хотела

предупредить,

предостеречь,

помочь?

Я, возвращаясь, над тропой летела,

нещадно солнце изгоняло ночь.

Впечатывались в память дни и даты,

не оставляя места мелочам…

А между тем,

я здесь жила когда-то,

и не жалея чабреца и мяты,

по четвергам заваривала чай.

Мимо привокзальной площади

Вокзалы и привокзальные площади – мир особый, особенный.

Если в городе нет вокзала – уточню, железнодорожного – жизнь там размеренна и нетороплива: домики, огородики, малина вдоль забора, огурчики. Яблоки в садах падают по ночам… Dolce vita.

В таких городках хорошо пишется и трудно живётся, невыносимо трудно.

Если не по инерции катишься под уклон, если задумываешься о «зачем» и «для чего».

О смысле.

Мимо привокзальной площади

в сновиденьях не ходи,

там летят гнедые лошади,

там гуляет только дождь один,

днём и ночью –

дождь один…

Киевский вокзал всегда казался мне местом странным, поглощающим прибывающих поездами дальнего следования и пригородными электричками. Что происходит под сводами огромного здания с пассажирами, впадающими в него пёстрой шумной рекой и вытекающими из разных дверей поодиночке, остаётся только догадываться.

Здесь каждый сам за себя и сам по себе.

Впрочем, как и в любом другом городе.

За редкими исключениями.

Общественный транспорт, лишь иллюзия общности, единения. Одна из иллюзий.

В нём тоже каждый сам по себе, и даже в себе, и мне среди мигающих айпадов, айфонов, смартфонов как-то беловоронно.

Просто метро – как вид транспорта – мне в диковинку.

И ещё. Я прекрасно чувствую себя под водой. Ни страха, ни паники, ни холодка «под ложечкой». Под землёй всё иначе. Не страх, но что-то другое, не менее липкое и отвратительное.

Книгу что ли достать. С ней я тоже буду выглядеть белой вороной, но будет во что уткнуться и спрятаться. От себя и от своих страхов.

Словно меня однажды заживо похоронили.

Мимо всех путей несбывшихся,

что манили далеко,

где и дышится и пишется,

и не пишется легко.

Скажешь, что вокзал тот – вымышлен,

что пути манят – в мечтах,

для одних вокзалы – финиш, а

для других вокзалы – старт…

Выхожу на здешнюю Привокзальную – к одной из башен – той, что с часами, переживаю дежавю с вечными вопросами на всех привокзальных площадях: «что, никто не встретил и куда ехать»…оглядываюсь и вижу Олю, в совершенно летнем, фантастическом платье, летящую над сутолокой и суетой, с тетрадным листком в руке, на котором летят строчки новых стихов.

– Попробуем зайти к Эвелине?

– А разве так можно в Москве? – спросила я, когда оторопь прошла. – Так даже в Одессе уже никто не делает.

– Нельзя, – кивнула Ольга. – Идём. У нас есть полчаса.

Дальше начинается то, что лежит за пределами моего понимания. Обыкновенное чудо в двух шагах от Киевского вокзала.

Дом и лифт-аквариум, совершенно киношный. Я к лифтам отношусь с опаской – для меня они существа одушевлённые, со своей историей, со своим прошлым и настоящим.

Отчасти, потому что живу в старом доме – без лифта, и чувствую свободу незаселённых лестничных маршей и свет, скользящий в образуемом ими пространстве.

Возникло сиреневое и золотое свечение, открылось междверье, в которое мы и перетекли: я с таким неуместным здесь сереньким чемоданчиком, и Оля.

Из увиденного запомнилось многое, но более всего… зеркала. Показалось, что в каждом всё и все отражаются по-разному. Теперь уверена, не показалось, хотя ни в одно из них я заглянуть не посмела, просто разглядывала их, как разглядывают полотна в музеях и картинных галереях.

Как разглядывают лица.

Хозяйка удивительного пространства великодушна и прекрасна. Я знаю её по книге Валентины Голубовской « На краю родной Гипербореи».

«Еще издали я увидела летящую походку девочки, одетой в светлое пальто с золотистым цигейковым воротником, так чудесно оттенявшим персиковую кожу ее лица, зеленые, как крупные виноградины, глаза и чуть рыжеватые волосы. Волосы сразу вызвали чувство восхищения и зависти. Мы все ходили с косичками, туго затянутыми в «мышиные хвостики», а если кто и носил стрижки, то это были чаще всего какие-то сиротские, вызывавшие скорее жалость оголенными затылками, беззащитные головки. У незнакомой девочки была стрижка принца из легендарной «Золушки» с Яниной Жеймо – челка, и на плечи спускавшаяся волна волос!

И при первой встрече, и при второй я еще не знаю, что судьба подарит мне долгую, на всю жизнь, дружбу и с этой девочкой, Линой Шац ( уже много лет как она своим поэтическим, художественным талантом известна интеллектуальной Европе как Evelina Schatz…»

Время растеклось по солнечным лучам, полчаса длились, длились и длились, и казалось, что мы здесь давно, разглядываем картины, отражаемся и остаёмся где-то на дне уникальных зеркал, расписанных Эвелиной, попав под очарование её зелёных глаз.

…Словно морская вода в солнечный день…

Удивительный сагановский взгляд.

Подаренные полчаса истекают.

Думаю о цветах, которые могла бы принести Эвелине в следующий раз, если он – этот следующий раз – когда-нибудь случится.

Возможно, это будут белые лилии или белая орхидея.

Сквозь лиловое и золотое свечение на мгновение проступила Одесса, сквозь полумрак московского дома с киношным лифтом, сквозь суету и сутолоку Киевского вокзала.

Уношу Белую Книгу – дар Эвелины.

Знаю, что в глубине зеркал теперь живёт и моё сегодняшнее отражение

Успеваем выпить кофе и отправляемся в Гранатный переулок, где через полтора часа начнётся вечер в Белой Гостиной ЦДА.

В метро абсолютно бездумно ставлю ногу на самый край растущей ступеньки и уже через секунду понимаю, что падаю. На Олю. Оля падает вместе со мной.

Падаем долго. Вечность. Всё происходит и медленно и быстро. Молодой человек, стоящий на несколько ступенек ниже, успевает подхватить Олю, и я получаю возможность восстановить равновесие.

– Всё в порядке?

– Всё в порядке, – отвечаю бодро, не подозревая, чем обернётся завтра эта неосторожность.

Но это завтра, а сейчас, оставив серенький мой чемоданчик в гардеробе ЦДА, мы идём по Гранатному переулку наугад, выходим к памятнику Блока, от него – к дому Горького, к дому Алексея Толстого, к пушкинской беседке.

” Гранатный Двор. Dolce vita”… кто бы спорил.

Только не я.

У каждого своё понимание безмятежной жизни.

Для кого-то это стук падающих яблок в ночном саду.

Для кого-то бряцанье мечей и звук разорвавшейся гранаты.

Дождик накрапывает тихий, тёплый, вкрадчивый.

Лёгкость и летучесть времени возвращается.

Его хватает, чтобы прочесть стихи Блоку, сделать несколько снимков на память, не опоздать к началу вечера. Его устроители и организаторы наши старинные друзья, а с недавних пор ещё и авторы публикаций в «ЮС».

Сквозь ночную Москву летел родной голос в телефонной трубке, летели и мы в метро к дому Нади, за которым Яуза-река, к дому открытому и уютному, к дому, который не единожды становился моим приютом в огромном шумном и суетливом мире по имени Москва.

Но когда мечты оставишь ты,

снисхожденья не проси

и кати,

кати свой камешек,

обречённо – как Сизиф.

Мимо снов, в которых лошади

мчат, сминая сон-траву,

мимо привокзальной площади,

мимо жизни…

наяву…

По дождевой реке

Ещё вчера – в метро – представила, как это будет: поднимусь наверх – к выходу – и там, у дверей, увижу женщину в длинном чёрном пальто с капюшоном.

Поднимаюсь и вижу её у самого выхода-входа из метро.

Говорю тихонько: похожа на Верочку, скольжу взглядом дальше, дальше, дальше, пока, наконец, опомнившись, не одёргиваю себя: так это же Верочка и есть.

Скорее к ней, растяпа.

Ещё несколько секунд – и вот мы уже вместе, Верочка, Вадим и я.

И дождь.

Впереди день – он наш, за ним вечер, и это невероятно много, и можно говорить, умолкать и снова говорить, открывать и закрывать книгу («Одесский трамвайчик» прилетел ко мне в электронном формате ещё раньше – до нашей встречи) и ехать, а точнее плыть в такси, сквозь пелену дождя, в потоке мокрых авто, и говорить и слушать, и видеть, как сквозь промокшие московские улицы проступает Одесса.

Вот так, по дождевой реке мы и причаливаем к уютному ресторанчику, где за разговорами под непрекращающийся дождь утекает, перемешиваясь с дождевой водой, в недосягаемое прошлое наш день.

Вновь такси – и ожившая переводная картинка из детства плывёт передо мной, и сквозь пелену дождя, сквозь промокшие дома и деревья проступает Одесса.

В «чеховку» путь лежит через кофейню – что может быть лучше!

Посидеть за столиком, отойти от плаванья по улицам-рекам, выпить кофе, пообщаться до начала чтений, познакомиться с… Мариной Кудимовой и получить в подарок её недавно вышедшую книгу с автографом, дождаться спасительницу мою, Надюшу, с парой сухих башмаков (мои не выдержали вчерашней хищницы-ступеньки в метро и разлетелись в клочья).

Дописываю письмо, начатое дома, апрельским утром.

Только теперь за окном – май, а на окне книга «Одесский трамвайчик, открытая наугад.

…связь твоя с Одессой невероятно сильна. Не надуманно выспренное камлание, не пошлое слащавое ” одессочка”, не “железом по стеклу”: одЭса.

Родство по крови.

Родство по духу.

Родство по слову, которое ты не разменяла на мишуру и обманку, на множественные и бесполезные слова, не разменяла, находясь так далеко от родной земли и так близко, что хочется встать, открыть дверь и впустить тебя, хотя для тебя дверь моя открыта давным-давно – в любое время суток, в любую погоду, в любом веке…

Настолько сильно чувство твоего присутствия здесь, в родном городе.

На моей лестнице.

В маленькой соте старого дома в одесском дворе, в комнате, где жива каминная печь.

Когда становится холодно, я подхожу к ней и прикладываю ладони к изразцам-сотам. Нет, печь мы не топим. Но ощущение тепла, поднимающегося волной откуда-то изнутри, не покидает меня. Возможно, так я делала в каких-то прежних своих воплощениях, в прежних жизнях. Возможно, какая-то из них протекала здесь, в этом городе, по брусчатке мостовых, пряталась в лабиринтах переулков и улочек, ведущих к морю и к дворикам, в тени акаций и каштанов.

Откуда бы, право, такое родство…

Детство моё прошло в доме с настоящей русской печью.

Возвращаясь с улицы зимними и осенними вечерами, прикладывала покрасневшие ладошки к теплому белёному бочку печки, а то и вовсе забиралась наверх – сухое тепло согревало быстро, не оставляя никаких шансов хворям и простудам.

Здесь и печь другая. И зимы другие. И я другая.

Лишь тепло прежнее, словно в далёком детстве.

Не осилила книгу, ночи не хватило.

Но так даже лучше. Буду спешить домой и знать, что меня ждёт книга.

Дочитаю и снова, со страницы, открывшейся наугад, с головой – на глубину – в знакомые и любимые улицы и в переулки, ведущие к морю.

Кто знает, где именно откроется она в следующий раз.

Для кого-то город наш – огромная песочница, в которую этот «кто-то» сплёвывает семечковую лузгу, приговаривая: «Брудне мiсто. Яке ж брудне мiсто…».

Для кого-то купальня – со всеми вытекающими отсюда и сюда последствиями.

Кто-то утверждает, что Одесса – это миф, что её такой нет, и никогда не было, как не было никогда одесского языка, одесской литературы, нет ничего одесского: колорита, духа.

А город – тем временем – живёт: смеётся, плачет, строит дома, сочиняет стихи и прозу, пишет картины, поёт песни, кружит головы ароматом цветущей акации, усыпает дворики и тротуары облетающим цветом каштанов, радуется успехам своих детей и печалуется их неудачам, скорбит о них, помнит их – каждого – поимённо.

Книга твоя о них и для них.

Я знаю, Город будет…

Эта строка стала нашей «ключевой», нашим кодом, когда хочется сказать многое из того, что вслух сегодня произносить небезопасно.

Я знаю, город есть.

p.s. Меня ждёт ещё одна твоя книга. Перевод «Слова…».

Она откроется наугад. В этом я нисколько не сомневаюсь.

Следы на воде

Смотришь на старые обои, знаешь каждую черточку, каждый штрих, но взгляд оторвать не можешь: пагода, озерцо, лодка и лодочник правит лодку в заросли камыша, за которыми цветёт вишня или яблоня. Вода в озерце тиха, темна, сплошь укрыта облетевшим цветом, и дыхание тёплого ветра не тревожит ее, лишь весло лодочника взлетает над ней, будто крыло диковинной однокрылой птицы.

Тянется тёмный след

Но чуть сильнее выдохнул ветер – и никаких следов, будто и не было никогда.

Взгляд скользит туда, где картинка повторяется, где всё сначала: пагода, лодка, камыш, озерцо, усыпанное яблоневым цветом, лодка и лодочник.

След узкий и тёмный.

Вздох ветра – и нет следа.

“Не меняй обои, если надумаешь делать ремонт, — сказала знакомая художница, зацепившись взглядом за лодку и лодочника.

Теперь она живёт в другой стране, писем не пишет, но изредка звонит и всегда спрашивает:

– Как там мой лодочник…Плывёт?

– Плывёт, – отвечаю и слышу облегчённый вздох.

Многое в жизни я уже не меняю и вряд ли стану менять.

Время разбрасывать камни ушло безвозвратно, и догонять его нет смысла, да и желания тоже нет.

Самое бесполезное занятие — бег за ушедшим временем.

Иллюзорное, напрасное и бесполезное.

Собираю камни.

Уклоняюсь от объятий.

Ищу себя и, случается, нахожу и радуюсь этим совпадениям с настоящим.

Ахматова сказала бы “я научилась просто мудро жить…” одной фразой, в которой всё: моя писанина и вся моя сегодняшняя и вчерашняя жизнь.

По ту сторону древа

Кофейная гуща стекла на блюдце.

На чашке остался след: пригорок, а на нём колоколенка.

Ковыль на пригорке – в пояс.

И колоколенка простенькая такая.

Надо же было перевернуть чашку.

Теперь покоя не будет: что за колоколенка, где стоит.

Но уже на следующий день увидела её — колоколенку кладбищенской церкви на старом кладбище Калуги – Пятницком.

Придел здешней церкви Петра и Павла был освящён во имя Параскевы Пятницы. Отсюда и название кладбища, которому без малого два с половиной века.

Здесь похоронены братья мамы: старший и средний.

Адреса мест захоронений утеряны, как утеряна связь с кузенами и кузенами по обе стороны кроны семейного нашего древа.

Осознанно или интуитивно, выбрав однажды родство по духу, так и живу.

Пресловутый «зов крови» слаб, или нет его вовсе, о чём не жалею.

Плохо, хорошо ли – не знаю.

В нашем семейном альбоме долгое время хранилась фотография: темноволосая женщина с тонкими чертами лица с маленькой девочкой на руках. На обороте надпись: Верочке девять месяцев.

И всё.

Ни писем, ни телефонных звонков, ни встреч.

И вдруг: “…у нас есть сестра Верочка, дочка дяди Петра… Мы договорились, что она приедет в один из выходных, как только ты закончишь свои дела и вернёшься в Анненки!”

Ариша моя легка на подъём – как всегда – в отличие от меня.

Я бы ещё лет сто думала: «удобно – неудобно».

В тихом калужском кафе сидели мы часа три – не меньше, и говорили и фотографии из семейных альбомов рассматривали, и снова говорили, а о чём – не вспомнить, но и не забыть уже.

Как не забыть мгновенного узнавания родной души в хрупкой русоволосой женщине по другую сторону улицы, стоящей на ветру и…

…откуда они берутся, эти сумасшедшие ветра, обитающие возле новостроек и торговых центров. Роза Ветров срезана – не иначе.

…и так похожей на маму.

Самое главное, чтобы встречи такие не стали «невстречей».

Как по мне – лучше вообще не встречаться.

Есть у тебя где-то кузены и кузины, дядюшки и тётушки – ну и прекрасно.

Знай и живи себе безмятежно.

Наша встреча, скорее исключение из правил.

Ни разочарования, ни досады, ни горечи – только радость и тепло от родной и по-настоящему близкой души.

А дня через три я перевернула кофейную чашечку утром, хотя давно дала себе слово: не делать этого больше.

Рука дрогнула, не иначе.

На старом Пятницком кладбище Калуги мы нашли могилы маминых братьев: старшего и среднего.

Похоронены они на разных участках, но недалеко друг от друга.

Как-то само собой всё сложилось и получилось.

Само собой.

По воле божьей.

Где он, этот день…

Со дня рождения сына два праздника были для меня главными.

Ни женский день, ни новогодние чаяния под ёлочкой, ни день бра-ко-со-че-та-ния не могли сравниться с этими двумя днями, идущими друг за другом.

Разве что именины, день Ангела, который и теперь люблю больше собственного дня рождения.

От вчерашнего же праздничного дня осталось странное ощущение.

Он запомнится, конечно, встречей с друзьями, и место встречи в этот день неизменно: Парк Шевченко. Аллея Славы.

Он запомнится морем цветов, морем человеческих лиц, морем чёрно-белых фотографий. Идти или не идти сюда, каждый решает и выбирает сам. И если идти, то зачем.

И тысячи одесситов этот выбор сделали.

И те, кто зиговал вчера на Аллее Славы.

И те, кто шёл с портретами родных, воевавших на той войне, о которой сегодня говорить не рекомендуется.

А если и рекомендуется, то вполголоса, опустив низко повинную голову.

Каждому своё, как говорится.

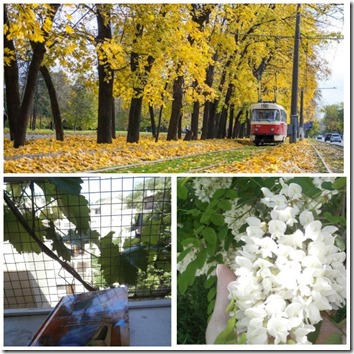

Праздник этот всегда был наполнен цветущей сиренью, солнцем, музыкой…залпами салюта.

Музыки вчера не было, с утра, по крайней мере.

Салют.

Да какие там салюты.

Покаяние и примирение – вот главный посыл нынешнего времени.

Как там, у симпатичнейшего Костика из “Покровских ворот”…

“Поверьте историку: насильно осчастливить нельзя!”

Нельзя. Как и принудить к покаянию и примирению.

И первое и второе должно идти от сердца, от души.

И…я не чувствую необходимости каяться за то, что дед мой дошёл до Берлина, за то, что награждён Медалью “За отвагу”, Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной Войны II степени, Медалью “За Освобождение Праги”, Медалью “За взятие Берлина”, Медалью “За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945″гг.”

Уже возвращаясь, из двух придорожных кафе услышали знакомые до слёз мелодии: ” Синий платочек” и “День Победы”…

Без слёз не обошлось.

Такой он, этот день – и радость и память со слёзами на глазах.

Все дороги ведут к морю

– Эта дорога ведёт к морю?

– Здесь все дороги ведут к морю.

– И это правильно. Зачем же дорога, если она не ведёт к морю…

Человек средних лет, самый обыкновенный, без особых примет, как принято говорить, удивил и пошёл себе восвояси.

Сколько раз мне приходилось отвечать на этот вопрос, и никто из вопрошающих не вспоминал о «Покаянии».

До сегодняшнего дня.

Здешние дороги действительно ведут к морю, впадая в огромное зелёное пространство, именуемое коротко и просто: «склоны».

Подхожу ближе. Пьянящее ощущение беспричинной радости захватывает меня целиком и полностью, и кажется, что я не иду, а лечу сквозь шатры цветущих акаций.

Море лежит передо мной, словно страница непрочитанной книги, сулящей великое множество открытий.

Я никогда не прочту его до конца, хотя читаю с первого взгляда. С первого шага.

Всегда остаётся что-то непрочитанное на завтра, на следующую жизнь.

Тропинка в пятнистых тенях, в солнечных бликах, в первых опавших лепестках акациевого цвета.

Состояние безмятежности, лёгкости, парения…

Состояние счастья.

В этой безмятежности волнует только одно: за что мне всё это?

Ничего особенного во мне нет, что-то делаю лучше, что-то хуже, в основном же – как все.

И вдруг такое счастье.

Через минуту и этот вопрос растворяется без остатка.

Остаётся свет, пятнистые тени, молодая, ещё неопалённая южным солнцем, трава, пряное дыхание согревшейся земли, близкий голос моря и кружащий голову аромат белой акации.

Остаётся ощущение счастья.

О чём поёт неведомая птица…

Закат разливался за окном.

Голова сделалась лёгкой и светлой и кружилась не так, как кружится обычно, а тихонько, будто ангел укачивал, баюкал бережно в ладонях меня и мою непутёвую голову.

Где-то невдалеке пела неведомая невидимая птица, навевая сказочные сны о горних лавандовых долинах, о карамельных берегах и лазурных водах.

Что-то хорошее должно привидеться во сне, если так поёт птица на закате.

Что-то очень хорошее.

Привидится и непременно сбудется.

Закат разливался.

Дрожали молодые виноградные листья, волнующе и нежно пахла мята, и какое-то томление чувствовалось в правом углу двора, там, где рос жасмин.

Двор погружался в майские тёплые сумерки.

Кот насмешливо поглядывал в мою сторону, не переставая настороженно вслушиваться в птичью песню: что за наглая птица такая… Откуда..?

Но вставать с уютного своего лежбища на оконном откосе было лень, вот и лежал прислушиваясь, то к птичьей песне, то к моим мыслям, и улыбался едва заметной улыбкой, и прятал в прищуре раскосых зорких глаз насмешку.

– Непременно должно присниться что-то хорошее. И нечего улыбаться тут.

На миг исчез прищур, мелькнул острый взгляд: на меня и в сторону – на неугомонную птицу.

Стемнело. Птица умолкла. Двор спал.

Лишь изредка на тёмном фоне ночного неба мелькали изломанные силуэты летучих мышей.

Уснула и я.

Приснилась огромная книга, в которой страницы дневника моего перемешались с историей болезни: выписки какие-то, врачебные заключения, листы назначений…

Множество странных людей было у меня в гостях.

Сидели они за длинным пустым столом, читали мою книгу, переглядывались многозначительно и молча, со мной же взглядами старались не встречаться, а если встречались, то сразу опускали глаза.

“Чай заварить, что ли…”

– Чёрный или зелёный чаёк заварить?

Самый мрачный, в центре стола, посмотрел с укоризной.

– Какой чаёк, что вы в самом деле? Мы что, чаи сюда распивать пришли…Мы серьёзные люди, занимаемся серьёзным делом.

– А я…

– А Вы, голубушка, человек несерьёзный. Только мешаете нам и всю картину исследований путаете. Потому диагноз правильный мы на этот раз не поставим.

– Ну и на том спасибо. А чаёк я, всё-таки, заварю. Не Вы, так Ваши товарищи попьют.

– Какие они мне товарищи? Это мои подчинённые, дорогуша.

– Не смей называть меня дорогушей…

Последнюю фразу произнесла, уже проснувшись, вслух.

Сварила кофе. Рассказала сон мужу и в ответ услышала то, что и ожидала услышать:

“Шизофрения, как и было сказано…”. Глава, ежели не ошибаюсь, шестая… Забудь. Мало ли, что приснится.

И рада бы.

Но как забыть дивную птицу, сладко поющую на закате.

Невидимую и неведомую.

Лоскутки

Жизнь моя давным-давно течёт между Одессой, Калугой, Тарусой, Москвой и маленьким посёлком Анненки – пригородом Калуги, и ещё одной деревенькой, затерявшейся среди лесов.

Течение её неравномерно: то быстрина, то омуты, то тихие заводи с кувшинками-ненюфарами, как неравномерно и течение времени в ней.

Оно сжимается, замирая, становится точкой, и я перестаю его чувствовать – мои внутренние часы забегают вперед, спешат, попросту говоря, а вместе с ними спешу и забегаю вперед и я.

Оно растягивается, становится невесомо-прозрачным, и тогда в час умещается всё, что в обычный день уместить невозможно, и сквозь прозрачность настоящего проступает то, что мы называем прошлым и будущим, то, что на самом деле есть всегда, просто от нас по каким-то причинам закрыто.

И хорошо, что так.

Сумбурно, суетно, шумно.

Сколько моих и не моих жизней течёт сейчас и здесь…?

Я вижу только одну, и лишь иногда проваливаюсь в другие, такие же настоящие, как и моя.

На бумагу ложатся обрывки, ни одной целой строки, ни одной цельной мысли.

Всё уляжется и сошьётся потом, по возвращении домой, в строчки дневника, в прозу или в стихи.

Пока лишь обрывки, лоскутки из разных мест, городов и весей, из разных жизней, в которых я уже когда-то была и ещё когда-нибудь буду.

Коллаж№6

Из дому – домой

Душа девчоночья светится во взгляде,

кричит в стихах, таится в уголках бледных губ.

Школа – с золотой медалью.

ВУЗ – с красным дипломом.

И ни дня работы по специальности – не востребована.

Стихи как-то помогали держаться на плаву, дышать.

Но и их почти не осталось.

Парализована душа…

Девочка уезжает в соседнюю страну, в надежде найти работу, обрести дом, друзей.

Мальчик, разбившийся о лёд непонимания и одиночества, залечивший раны, оправившийся, как после долгой болезни.

Два иностранных языка – в совершенстве.

ВУЗ, любимая специальность, мечта об огромном пространстве, наполненном книгами.

В детстве родители наказывали мальчика, за шалости, запретом на чтение.

В книжном магазине, куда ему, наконец, удалось устроиться, он проработал недолго.

Мальчика уволили за нерасторопность, а фактически – за отказ, «впаривать» потенциальным покупателям книжную продукцию на государственном языке.

Покупатели ушли с нужной книгой на русском, которую он извлёк со второго ряда нижней полки.

Ему сообщили, что в его услугах магазин больше не нуждается.

Мальчик пришёл домой и сказал:

– Уеду. Надоело.

Молодой человек лет тридцати пяти, отец двоих детей, отчаявшийся найти работу, спивающийся и чуть не спившийся, но вовремя остановившийся.

Отказавшийся от лёгких денег за «акции» под разного рода объектами в городе: день – двести, ночь – в два раза больше…

– Противно, – сказал он мне. – Суки продажные. Уезжаю.

И уехал, и уже полгода работает в другой соседней стране, с более стабильным уровнем жизни, с хорошей – по нашим меркам – зарплатой.

Дети растут без него.

Продолжение следует и следует и следует.

И эта девочка, и этот мальчик, и этот человек средних лет – все они дети твои – Город.

Сколько их, оставивших тебя, и ещё только собирающихся оставить.

Все они, покидая тебя, не теряют надежды на возвращение, даже если там, на чужбине, давно уже построен дом, посажены деревья и рождены сыновья.

Все они хранят надежду вернуться к тебе.

Вернуться однажды из дому – домой.

Одесса – Калуга – Анненки – Москва – Калуга – Одесса

Март – апрель – май 2018.

Об Авторе: Людмила Шарга

Людмила Шарга (Южнорусский Союз Писателей) Поэт, прозаик, публицист. Родилась в России. Живёт и работает в Одессе. В настоящее время возглавляет отдел поэзии в литературно-художественном журнале «Южное Сияние». Журнал основан в 2011 году и является официальным печатным органом Южнорусского Союза Писателей. Редактор сайта, основатель и ведущая творческой гостиной «Diligans». Публикации: в Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008), в альманахах «Меценат и Мир. Одесские Страницы» (2008, Москва), «ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), «ОМК» (Одесса), в журналах «Южное Сияние» (Одесса), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Ренессанс» (Киев), «Арт-Шум» (Днепропетровск), «День и Ночь» (Красноярск), в газетах «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), «Интеллигент», в интернет-журналах «Авророполис», «Гостиная», «45-я параллель», «Ликбез» и др. Автор сборников прозы и поэзии «Адамово Ребро» (2006), «На проталинах памяти» (2008), «Билет в осенний день» (2010), «Рукой подать...» (2011), «Повесть о падающих яблоках» (2013), «Яблоневые сны» (2014), «Ночной сюжет новостей» (2015), «Невыдуманные рассказы о настоящем» (2017).