Людмила ШАРГА. Карантинное время: ноль часов, ноль минут

Пока ещё жизнь

— Из этих зарисовок могла бы получиться неплохая повесть. Или рассказик. Додумать сюжет. Поселить героя и героиню в доме с окнами, выходящими на дорогу и на море.

На окне орхидеи, за окном всё то, о чём пишешь.

— Чтобы что?

— Что значит «чтобычто»? Чтобы книга.

— Зачем? Выдуманные сюжеты, герои и героини, домики и их заоконье мне давно неинтересны.

— Что же тебе интересно?

— Жизнь. Невыдуманная и непридуманная.

Круги на воде

Тридцать ночей сольются в одну.

Тридцать дней растянутся на три столетия.

Всё относительно обуглившейся, запекшейся точки.

Спустя месяц нахлынули слёзы.

Стало быть, жива.

Всё, что осталось — обуглившаяся точка.

Ни до – ни после не существует.

Всё иллюзия.

Покрывало Майи.

Круги на воде.

Облако, летящее на восход, зависло над окном, пролилось дождём – разбудило.

Свеча перед утренней молитвой долго не зажигалась — оплывала и оплывала тёплым прозрачным воском.

В нём тонул фитилёк.

Не от дождя ли?

И месяц март, и день восьмой

Странная привычка считать игральные карты, оброненные кем-то на улице, своими.

И ещё — более странная — переворачивать их и верить: это — мне.

Кто обронил, потерял, выбросил, делал расклад — неважно.

Вот месяц март.

Вот день восьмой.

Перевернула.

Девятка бубен на мостовой – клетчатой рубашкой кверху, сулит известия, письма, прочие бумажные хлопоты.

Черновики?

Но не было бумажных хлопот.

Цветущее миндальное деревце на склоне, ” я пью за цветущий миндаль!”.

Успеть бы вернуться домой и перечитать часть первую, любимую: “Сёстры”.

Не выходя за дверь

Сказать о любви, промолчать о ненависти.

Затеять большую стирку – и начать с себя.

Сделать шаг и решиться на телефонный звонок – в прошлое.

Досмотреть сон.

Дочитать книгу и продолжить поиски ответа на вопросы из области риторических.

Научиться заново дышать, чтобы решить, наконец, задачу с простым условием.

Дано: карантинное время.

Требуется найти: для чего?

Чтобы прерваться на жизнь, наконец.

Задачу необходимо решить, не выходя из комнаты.

Карантинной улицей – от стены

до стены-аркады, где всё знакомо,

в сотый раз сбегаю из тишины

от звонков непринятых телефонных.

Ни дождя – ни снега.

Такая сушь,

что тоска суха и неукротима,

по обрывкам неба в обрывках луж,

в двух шагах от гавани Карантинной.

Здесь всё та же мёртвая тишина,

но стихи сорваться с листа готовы.

Пароходик белый всплывёт со дна

и раздастся эхо: отдать швартовы.

Не ропща.

Не думая ни о ком,

карантинным молом пройду сквозь время.

Старый мол окончится маяком,

где-то белый парус взлетит над реей.

Карантинное время сойдёт на нет –

истечёт, рассыплется, растворится.

И на маяке загорится свет,

как в лампадке старой – перед божницей.

И на спящий город дожди сойдут –

этот сон когда-то – да станет вещим…

А до той поры мне болтаться тут,

постигая, как бесполезны вещи,

очищая старое серебро,

от пустой напраслины золоченья,

воздавая за зло и добро – добром,

и не ждать отмщенья.

………………………………………

Карантинные улицы снов полны.

В карантинной гавани пароходик

от стены-аркады и до стены

всё по кругу ходит.

Следи за тенью

На выпавшем из конверта листке – твоим почерком неровным и рваным: что раньше никак, а теперь можно, что занимаешься любимым делом, что всё хорошо.

Волны строк успокаивали, укачивали, возвращали в забытьё безмятежности и умиротворения.

Чтение перетекло в неспешный разговор.

Стоило лишь подумать: «каким именно делом, их у тебя было несколько…», как на листке проступали мачты и паруса, гитара и клинки, краски и кисти, и кимоно. Конечно же, без кимоно, цветущей сакуры и снежной сияющей вершины Фудзи не обошлось.

– Как настоящее…, – моё удивление рассыпалось эхом.

– Тут всё настоящее.

– А здесь?

Ответы плыли на тетрадном листке в косую линейку: строка за строкой, волна за волной.

– Иллюзии. Игры. Притворство. Ты знаешь.

– Знаю.

– Тут не спрячешься. Негде. Видишь розу?

– Да.

– А тень от неё?

Вытянутые шипастые листья на толстом высоком стебле без бутонов вздрогнули.

Подслушивали?

– Похоже на осот.

– Это и есть осот, притворившийся розой. Взгляни на следы.

– Лягушачьи лапки? Но их оставляет птица! Чайка?

– Жаба, притворившаяся чайкой. Вот она пробует взлететь. Тяжеловата, бедняжка.

Послышался всплеск и хлюпанье воды.

– Письмо передал человек, который далеко от меня. Открытый конверт. Он…она прочла?

– Прочесть письмо может лишь тот, кому оно адресовано.

– Но адреса нет.

– Тут всё лишнее становится ненужным.

– Почему – она?

– Ей дано.

– Вместе с письмом она передала таблетки. Сказала, что с ними легче.

Разжав кулачок, я показала несколько маленьких белых кругляшек и одну большую.

– Это не от меня. Выброси.

Порыв ветра. Движение паруса за твоим плечом, как взмах крыла.

Текст письма замер.

– Пора. Смотри на следы. Следи за тенью. И ещё. То, что ты искала вчера, в моём выпускном альбоме.

Влажный песок размывает волна, уносит за собой, но какое-то время я ещё вижу следы от следов и иду по ним.

Так идут по глубокому снегу.

Кто-то впереди, прокладывая дорогу.

Кто-то – след в след.

Всё обрывается.

И сон мой – тоже.

Сон ли…?

……………………………………………………………………………………………………

Вчера искала тетрадь, в которую когда-то давно ты переписывал тексты и аккорды.

Среди них и мои стихи о городе, о рыжей девочке-осени, ставшие песней.

Утром открыла выпускной альбом, стараясь не уйти в него.

Всё ещё избегаю фотографий.

Из альбома выпало несколько исписанных тетрадных листков.

И тот, искомый.

Воспоминание о будущем

Странно погружаться в воспоминания.

Будто входишь в реку памяти, погружаешься в человека, кажущегося своим, и содрогаешься: он чужой. Он просто ближний, каких много.

Кричишь: подождите, пожалуйста, я выйду. Всего одну секунду, подождите.

Это не моя река. Не мои воспоминания. Не мой человек.

Разрешают.

Холодно и насмешливо, наблюдая за чьей-то жизнью-рекой, радостно-радужной, как мыльные пузыри, и такой же поверхностной и счастливой.

Зачем усугублять?

Кому нужны глубины воспоминаний, кроме тебя самой?

Легче. Проще. Улыбчивее. Нравиться и сиять, как имперский новенький червонец.

Но тяжесть воспоминаний обязывает. Как положение.

Обязывает к сомнениям, к постоянной работе над собой, над собственным духом, над внутренним, ибо всё, что внешнее — иллюзия, пустота.

Вот и вернулся ко мне опавший когда-то давно цветок орхидеи.

Вернулся в потоке воспоминаний о будущем.

Рядом со мной тысячи рек.

Все чужие.

И все – мои.

Львы не готовы

“Львы готовы переделать кучу текущих дел и настроены укрепить здоровье…”

Львы не готовы. Львы никогда и ни к чему не бывают готовы заранее.

Они не делают полезных и нужных в хозяйстве запасов мыла, соли, туалетной бумаги и гречи – которая наше всё.

Львы царственны и бездумны, живут сегодняшним днём, и то – если повезёт, и ничего не хотят знать о завтра.

Некоторые из них допускают, что именно завтра всё случится и получится.

Но лучше, чтобы это завтра наступило уже сегодня. Сейчас.

Текущие дела – единственное спасение для царственных особ.

Из окна выглянуть. Лестницу помыть.

С прайдом, наконец, разобраться.

Выйти во двор и за его пределы, вернуться, лишний раз убедившись, что жизнь уже не будет прежней.

Маховик запущен, и переход необратим.

И – как ни странно – быть готовой ко всему.

Чтобы быть.

Тридцать первая весна

Сегодняшний день, кроме меня, наверняка помнит один из наших друзей.

Именно его пиджачок я прожгла, выглаживая упрямую складочку-морщинку возле пуговицы.

В городе тогда было одно ателье по срочному ремонту и пошиву одежды на углу “двух Карлов”: Карла Либкнехта и Карла Маркса. Угол этот знаменит ещё одним тёплым местечком, подвальчиком-наливайкой.

Поясню: «в городе», не значит во всей Одессе.

В городе – исключительно на той территории, которая и является тем самым сакральным местом. Святая святых.

Именно о нём говорят « мы идём в город», либо « мы были в городе».

Там, на углу «двух Карлов» гэдээровский – был такой “брэнд” – пиджачок цвета серебристой стали, или стального серебра, спасли.

И всё прошло чинно и прилично, как и должно: негоже жениху без пиджака и галстука в госучреждение с аббревиатурой ЗАГС входить.

Невесте можно в чём угодно.

А жених – персона особенная, persona grata.

Мы вошли в маленький ЗАГС Жовтневого района через парадный ход – с улицы Ласточкина.

А вышли прямо в Пале-Рояль, до краёв залитый щедрым мартовским солнцем – тогда ещё свободный от столиков и стульев, просторный, светлый, парящий Пале-Рояль.

Слева: Амур и Психея, справа – серый бочок Оперного.

Прямо: фонтан и добрый дух его – дева, нимфа, наяда с бронзовой плоской чашей в изящной руке. Чаша – не чета нынешнему новоделу – “китайскому зонтику”.

Только ради этого выхода стоило сделать запись в книге актов гражданского состояния в том маленьком загсе.

Но прежде всего, ради твоей улыбки.

Ради последующих тридцати с лишним лет.

На самом деле не имеет значения, тридцать лет или триста, три дня или три тысячелетия, если рука об руку, если душа любила душу, угадывая, узнавая везде и всегда.

Есть срок, отпущенный каждому живущему.

Он сродни колесу, веретену, веренице, дороге – всему, что вращается и возвращается на круги своя.

– Всё пройдёт, – наперебой твердят мудрые книги и люди.

– Пройдёт, конечно. Вместе со мной.

Это не “всё проходит”, это проходим мы.

Кончаемся вдруг.

Жили-были двое, любили друг друга, не думая о штампах и законах, и обрушилось: “не выпустят, не поселят, не…не…не…”

День регистрации назначили на 25-е марта.

Убывающая Луна тогда гостила в Скорпионе, что позволяло подвести первые итоги, вложенных прежде усилий и сулило сближение и романтику.

Была суббота – день Сатурна. Именно по субботам хорошо распутывать завязавшиеся узелки, чем мы и занимались в течение последующих тридцати с лишним лет, на законных основаниях, с одобрения месткомов, профкомов и прочих блюстителей нравственности и моральных устоев.

С моей стороны: никакого символизма – как то: свадебных платьиц в рюшах и воланах, фаты, куколок на капоте, воздушных шариков и прочих “народных” обычаев и традиций.

Только хлеб-соль на рушнике, холст для которого выткала прапрабабушка Милица, кружево связала прабабушка Меланья, а вышила и собрала рушник в единое целое бабушка Екатерина.

Условие будущий супруг принял.

Пытаюсь шутить. Больно и невозможно отпустить то, что в крови.

Только вместе с жизнью и кровью.

Вместе с собой.

*

Что стихи –

слова одни.

Тайнописью листопадов

за чугунною оградой

сочтены давно все дни.

Сочтены все вечера,

грусть и радость,

смех и слёзы.

Начиналось – как игра,

оказалось, что серьёзно.

Что стихи…

То снег, то дождь –

развесенние качели,

пропадает ни за грош

пережитый день ничейный.

Посмотрю ему вослед:

мой ли это день тревожный?

Он летит без подорожной –

он рассказан, прожит, спет.

Но потянется рука

к недописанной странице,

там, где памятка хранится:

что ни мука – всё мука.

Что стихи – слова одни.

Не сыграть с минувшим в прятки –

перемелешь без остатка

горы праздной трескотни.

Пусть живётся впопыхах –

то пунктиром,

то штрихами –

жизнь аукнется стихами,

смерть откликнется в стихах.

Всё – стихи…

Памяти Юрия Бондарева

Не стало Юрия Васильевича Бондарева.

Открыл мне его Артур: подаренный им томик “Мгновений” распахнулся на странице, где “Звезда и Земля”, и я обрела человека, видевшего так, как видела я. Видели мы.

Книга пришла вовремя.

Уже были прочитаны “Горячий снег” и “Берег”, и многое другое.

Уже вызывали размышления поступки.

Сожжение чучела одного очень известного поэта.

Отказ от Ордена “Дружбы Народов”.

Томик стал самым читаемым. Не настольным – ручным.

Даже любимый Булгаков перечитывался не так часто – в месяце нисане, а «Мгновения» открывались наугад в разное время суток и в разном настроении и состоянии: в дороге, у моря, у окна.

Когда душила обида, и страх сжимал сердце паучьими лапками.

Когда было больно от подлости, от намеренно причинённой боли.

Открывался, как открываются незнакомые книги и люди, чтобы влиться, прорасти в тебя.

Я не уходила с этих страниц без ответа, даже если вопроса не было.

Поступки человека можно принимать и не принимать.

Каждый волен поступать так, как считает нужным.

Нужна немалая сила воли и духа для поступка.

Что бы ни говорилось впоследствии, как бы ни шипелось и ни плевалось вслед.

Светлая память Вам, Юрий Васильевич.

Спасибо, что были здесь, и были самим собой.

30 марта 2020 года

Воспоминание о воспоминании

Не приемлю слово “негатив” по отношению к человеческим чувствам и эмоциям.

Как не приемлю рекомендаций «весь негатив оставлять в прошлом»

Что человек без памяти, без переживаний, без боли?

Пустышка.

Хотела было написать “кукла”, но и у настоящих кукол, сделанных ведуньями и кукольниками, есть прошлое. Есть память.

И как бы ни стремились устранить «негатив», устремлённые вверх и вперёд, память возьмёт своё. Настигнет.

Наступит заземление.

И придёт боль.

От названий Аушвиц, Бухенвальд, Лидице, Клоога.

Я никогда не бывала там.

Но десятилетней девочкой в одном из этих лагерей была моя мама.

Это её память о Клооге болит во мне.

Память всех сожжённых, убитых, замученных.

Возможно ли забыть?

События дней сегодняшних говорят: возможно всё.

Ильза Кох – урождённая Ильза Кёлер – тоже была когда-то жизнерадостной белокурой девочкой, прилежной ученицей. В юности работала библиотекарем.

А потом стала «фрау Абажур», коллекционером «сувениров» из человеческой кожи.

Пожинаем плоды забывчивости.

Устремлений “вперёд и вверх”, жажды сплошного, обложного “позитива” и роста.

Смотреть в будущее – прекрасно.

Но надо бы и в глубь. В себя.

Чтобы расти, расти, расти над собой.

Чтобы помнить.

Прогулка по весеннему городу

Если совместить необходимость с полезностью и приятностью — получится небольшая вечерняя прогулка по весеннему городу.

Шла бы и шла – к грифону, к Дюку, к Пушкину на Приморский и на Пушкинскую, но сын был непреклонен, и далеко зайти не получилось.

Две аптеки, супермаркет – пыточная, Соборка и Горсад.

Качельки на входе в Летний Театр, ставшие бонусом за хорошее поведение.

Но если с остановившимся “Одесским Временем” я как-то смирилась, то с опустевшим Горсадом – не могу.

Ни расцветающие деревья, ни волшебные лучи фонарей, ни невозмутимая бронзовая львица — ничего не помогало.

Луна притворилась полной, обеспечив бессонницу авансом – за трое суток до полнолуния.

Исказились смыслы, искривилось пространство, остановившееся время уже не казалось странностью.

Мимо промчались две чужие мысли.

Смешные, взъерошенные, будто молоденькие воробышки.

Следом, не спеша, соблюдая положенную карантинную дистанцию в два метра, летела серая серьёзная мысль-ворона, взрослая и правильная.

Разумеется, мысль была в маске, и прочесть её не получилось даже в такой вечер, как сегодня, между суровой конкретикой и не менее суровыми абсурдными теориями.

“Люди не принимают суровой конкретики, но и абсурдные теории тоже отторгают.

Быстро улавливаются невербальные токи, мотивы поведения людей и их намерения. Хорошо тренироваться читать мысли. Выражено стремление к ассоциативности, к символике, метафорам, к областям внутреннего видения…”

Точка касания

Из шести подаренных и сразу полюбившихся нам чашек, оставалась одна.

В сегодняшнем сне я её не удержала.

Единственная, оставшаяся в живых, не выскользнула — выпорхнула из рук, и следом выпорхнуло моё сердце.

Часто слышу: нельзя привязываться к вещам и людям.

И привязываюсь.

Как можно расстаться с тем, что стало частью тебя.

Проросло в точках касания.

Я — в них.

Они — в меня. В нас.

Мы — друг в друга.

Не разлучить, не отъять, не разорвать.

Не отпустить.

Разве только вырвать.

Останется боль в точках разрыва.

Так болят ампутированные кисти рук и ног.

Болят и ноют фантомной болью, от которой нет болеутоляющего, кроме одного. Неназываемого.

Когда-то прочла в дневниках Пришвина – он всю жизнь вёл дневник, который считал своей главной книгой.

” Значит, бывает же так у людей, и только у людей так, что вначале обнимаются только души, соединяются, проникаются и начинают медленно облекаться в живую плоть.

Я не знаю, где кончаешься ты, и начинаюсь я…»

Чашка — не вещь и не человек.

Она — мой проводник из утренних неспешных

молчаливых переходов в день, наполненный хлопотами, заботами о хлебе насущном, солнцем и телефонными звонками друзей, которые рядом в радости и в печали, рядом и теперь, во времена карантинные.

Капля дождя помнит о летних ливнях.

В капле морской воды можно увидеть море.

В единственной уцелевшей чашке — память о всех шести.

Из них по утрам пился кофе пополам со счастьем. Залпом.

Жизнь пилась. Глоток за глотком.

Чашки вылетали из жизни, будто птенцы из гнезда.

Первая — в день седьмой.

Любуясь рисунком внутри хрупкой полусферы, подумала: шесть — не моё число.

Наутро их стало пять.

Пять чашек и девять лет жизни — почти десять — чашки подарили в далёком 2010-м, и мы, не сговариваясь, оставили в доме только их, и ещё три — “с домиком”, большую и исполняющую желания.

Снаружи — ничего особенного.

Внутри — рисунок, открывающийся с каждым глотком.

Чтобы увидеть весь, надо было допить до донышка.

До последнего глотка.

Так мы и дожили до двух чашек.

Чем дольше живёшь, тем больнее разрыв с тем, в кого прорастаешь: в любимых и дорогих сердцу людей, в книги, стихи и прозу, в дома и города, в дороги и берега, в старые фотографии, фильмы, в номера телефонов, хранящие голоса, которых давно нет.

В пластик только не прорастём.

В мёртвое прорасти невозможно.

К счастью.

*

Не раз писала о лицах, запечатлённых на фотографиях военной и послевоенной поры.

Удивительные. Живые. Открытые и светлые.

Каждый снимок тех лет можно рассматривать и читать, как читают любимую книгу, повесть, роман.

Мне и теперь нравится рассматривать фотографии, вглядываться, подмечая детали, не открывающиеся с первого взгляда.

Тени. Свет. Вещи и предметы, попавшие в кадр намеренно или случайно, неважно.

Но есть особенные кадры.

Как эта вырезка из газеты, и победный марш от Оперного по улице, носившей имя Ленина.

Вот девушка сбивает табличку с ненавистным названием.

Одесса. Апрель 1944-го. Улица Екатерининская носила имя Адольфа Гитлера в Транснистрии, столицей которой была Одесса.

Её не успели переименовать в город Антонеску.

С праздником, любимый город.

С днём освобождения, Одесса и одесситы.

Сохранилось много фотографий тех победных апрельских дней, фотографий Одессы в оккупации. Огромная работа проделана автором блога, о котором я знаю только то, что зовут его Сергей и он – настоящий одессит: https://yangur.livejournal.com

«Зажмурь глаза от грохота и блеска,

Постой на раскаленной мостовой

И хорошо запомни: город твой

Хотели переделать в «Антонеску»!» 1944. Зинаида Шишова.

Фото Марка Редькина. 24 апреля 1944 года.

Человек здесь лишний

В нашем дворе впервые зацвела молоденькая сакура-трёхлетка.

А от той, что возле Нового рынка, просто невозможно уйти — цветёт пышно, благоухает на весь квартал.

И там же — рядом — диковинное что-то распускается На магнолию похоже.

Снимала на ходу. Теперь рассматриваю и слышу Славину реплику: человек здесь лишний.

— Где именно?

— Вот здесь. Человек уходящий. Пару минут выждать, и был бы совсем другой снимок.

— Звучит как-то удручающе: человек здесь лишний.

— Последние события наводят на размышления именно в таком русле. Но я конкретно об этом снимке. Может как-то его подрезать?

— Человека подрезать? Нет уж. Пусть остаётся. Пусть и ему найдётся место в мире, где цветёт сакура.

*

Читая в новостях об учащении “гоп-стопов” средь бела дня, в центре Одессы, вспоминаю день вчерашний как нечто особенное.

К супермаркетам отношусь с плохо скрываемой неприязнью, поэтому с утра отправились мы на Новый рынок — на разведку.

И, о чудо — рынок открыт.

Вход через корпус – со стороны Торговой.

Внутри большая часть рынка оцеплена, но нужные нам павильончики с лавашом, зеленью, овощами и кормом для Чёрча, открыты.

От радости, видно, в зобу дыханье спёрло.

Вышли “от Бельчика” — это наш знакомый котик, владелец маленького магазинчика с кормами и прочими радостями для котиков и собаченек.

То есть, девушка Оля думает, что это она — владелица, но мы-то знаем, что это не кто иной, как кот Бельчик.

Прошли метров пятнадцать.

Молодой человек, обгоняя нас, на ходу протягивает мне что-то серенькое и очень знакомое.

— Вы уронили, когда из “кормов” выходили…

Портмоне. Моё. Серенькое, любимое, очень удобное.

Подаренное сыном взамен другого серенького, украденного.

Растерявшись, не успеваю даже поблагодарить молодого человека.

Это делает сын.

Стою с глупой улыбкой от внезапно нахлынувшей радости.

Не из-за денег – их там оставалось немного. И не из-за вновь обретённого любимого портмоне. Хотя, пропажа меня опечалила бы, конечно.

От поступка молодого человека.

Всё, что пришлось выслушать от сына по дороге домой, описывать не стану.

Одним словом: выругали меня, как нерадивую школьницу.

В угол не поставили — и на том спасибо.

Переменная облачность

Двадцать непринятых звонков от тебя на твоём телефоне.

Где-то на грани сна и яви набираю заученный наизусть номер, и сквозь помехи, свист и хрип эфира?

Так бывает, когда настраиваешь радиоприёмник, ловишь волну; кто помнит, как это было, поймёт.

Слышу родной голос.

Вижу записку на столике.

Читаю, окончательно просыпаясь.

Между этой запиской и сегодняшним сном расстояние в четверть века.

Измеряю время привычными земными мерками.

Что ты хотел сказать, о чём предупредить, от чего предостеречь?

“Что-то вы загуляли, мои бесценные…”

Мы часто писали друг другу такие коротенькие записки, уходя из дому.

Сегодняшний сон скомкал огромный отрезок времени, оставив твой голос и записку.

Откуда-то вырвалось вечное цветаевское:

“Пора снимать янтарь,

Пора менять словарь,

Пора гасить фонарь

Наддверный… ”

Вместо наддверного фонаря гашу свет, оставленный на лестнице на ночь – забыли с вечера выключить.

Низка янтаря рассыпалась давным-давно.

Перебираю медовые бусины, рассматриваю.

На первый взгляд — одинаковые.

На второй и на третий — разные.

У каждой свой рисунок внутри. Потаённый.

Всё, что осталось от низки янтаря, подаренной когда-то тобой, тридцать три бусины.

Сколько их было в той низке – не сосчитать теперь, да и ни к чему.

Мои остались со мной. Чужие – рассыпались, раскатились по земле.

— Надо перенизать, — повторял ты. — Нитку хорошую найду, воском пропитаю…

Не успел.

Меняю словарь. Меняю фотографии.

На одной грифон весенний, майский – остался от вчерашней прогулки.

На другой я – фотография, сделанная Катей.

Год тому назад она подарила мне весенний праздник, подтверждая ещё одно вечное цветаевское: любовь – есть действие.

В подаренный день часто заглядываю, пытаясь отыскать саму себя.

Или, хотя бы, след от той меня, ещё живущей надеждой.

За окном новый май.

Пробуждается виноградная лоза.

Небо над городом тревожное и хмурое, с проблесками синевы.

Переменная облачность, как и было сказано.

Жить настоящим, дышать – прошлым

— К морю?

— Если ты настаиваешь.

— Ты не хочешь?

Представила сколько людей, изголодавшихся по солнцу и небу, по удивительному чувству свободы, которое можно испытать только здесь, стоя на краю земли, на влажной песчаной кромке, отправится сегодня к морю, преступив карантинные границы и меры.

Да и кого в Одессе испугаешь карантином.

Само слово настолько тесно вплетено в историю города, что стало своим, привычным.

И звучит, позванивая, как старинный брегет с боем.

Карантинный спуск. Карантинная гавань. Карантинная стена. Карантинный мол.

Но мне нужно только моё море. И чайки.

И никого, кроме моря и чаек.

Никудышний из меня компаньон для совместных походов на пляж, для трёпа о том, что бы такого съесть, чтоб похудеть, для времяпровождения, времяубиения.

Я не хожу на пляж.

Я иду к морю.

В радости и в скорби.

Чтобы слушать, смотреть, говорить. Без слов.

И даже смерть не разлучит нас.

— Очень хочу. Но не сегодня.

Не сговариваясь, идём по улице Льва Толстого — на Соборку, оттуда в Горсад, где вовсю цветут “иудино дерево” и каштаны.

Заглянув в гости к грифону, переходим по Тёщиному мосту — на Приморский бульвар.

Мост раскачивается. Зыбкость его — самое постоянное состояние. Порт — как на ладони. Всё, как обычно. Почти.

— Стоп. А ежемайский снимок с грифоном?

— У меня тысяча таких снимков. Ну не тысяча, ладно. Но сто точно наберётся.

— Значит, будет сто первый. Возвращаемся, пока люди не налетели.

Людей нет поблизости.

Они гуляют во вполне обозримом отдалении, в основном по двое, реже по трое.

И все без масок. Почти все.

У некоторых маски закрывают подбородок.

Так удобнее. В любой момент её можно поднять на нос.

Только сейчас, дома, рассматривая то, что наснималось на ходу, поняла, что страшно устала. И очень соскучилась по городу, в котором живу.

В который проросла, как прорастают лишь в родные и любимые города.

Мы в них. Они — в нас.

Болью. Радостью. Бедой и счастьем.

Вот она, тень от завтрашнего дня над цветущим “иудиным деревом”, над портом, над молодой беспечной зеленью весенних улиц и бульваров.

Над нашим домом.

Надо мной и во мне.

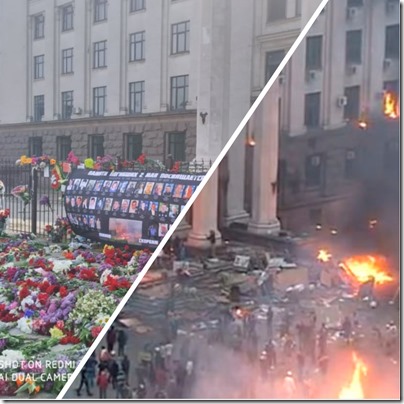

Тень от второго мая 2014-го года.

— Переменная облачность…

— Вся наша жизнь теперь сплошная переменная облачность.

*

Вот уже шесть лет подряд в этот день мы приходим сюда – на Куликово Поле.

Шесть лет, как для меня не существует подворья одного очень старого одесского монастыря.

Шесть лет подряд в этот день я возвращаюсь в точку невозврата – в майское тёплое утро, в котором разливалось предчувствие беды.

Но разве слушаем мы предчувствия?

Потом лишь, сопоставляя, вспоминая, восстанавливая звено за звеном в цепочке трагических событий, складываем “картинку” произошедшего.

В этот день я неизменно возвращаюсь к своему дневнику, к самым первым записям, снятым ещё “горячими” одним из редакторов “Эха Москвы”.

— Комментарии только не читайте, — попросила редактор.

Я прочла.

Я и сегодня их перечитала.

Самые хлёсткие, самые больные и злорадные скрыты, либо удалены.

Но я помню каждое слово, бьющее наотмашь по открытой ране.

По ожогу.

Было и несколько добрых, человечных.

Вот один из них.

helenlap

05 мая 2014 | 20:15

Наконец хотя бы один голос человека, который может подняться над уровнем инстинктов, увидеть все с позиции человека, а не животного. Как легко оказалось запустить механизма животной ненависти к чужому в современном мире – трагедия в Одессе ужасающий пример. Спасибо автору. Надеюсь, её голос будет услышан.

Не знаю, кто скрывается за этим ником.

Но благодарна helenlap за эти слова.

Тогда я вышла с “открытым забралом, что называется.

И огребла по полной.

Это стало прививкой на все последующие шесть лет.

Какое бы шипение ни раздавалось вслед, оно будет лишь детским лепетом, по сравнению с тем, что пришлось прочесть тогда – в комментариях – под публикацией дневника, в те страшные майские дни и ночи.

Нет худа без добра.

Крепкая получилась раковина.

Не так давно, после выступления в одной литературной гостиной, услышала: ” Я думал, раз из Одессы, значит, будут стихи о главном, а тут про какие-то яблочки и садочки читают…”

Пришлось ответить автору “мнения” стихами “о главном”, которые я намеренно не хотела читать на том выступлении.

Справедливости ради: подошёл, извинился.

Инцидент был, как говорится, исперчен.

Объяснять людям, жаждущим слышать и смаковать страшные события тех дней, что город жив и продолжает жить, что жизнь всегда права и всегда берёт своё, не имеет смысла.

Но есть точка невозврата.

Память, пульсирующая на Куликовом Поле.

Боль, пульсирующая во мне.

Ни за что не поверю в раскаяние одной-двух-трёх – да сколько б их не прилетало сюда, майданных мотыльков, припадающих на колени, бьющихся в экстазе от самих себя и от своих поэз, стремящихся в Одессу – каяться.

Им всё равно, где припадать на колени, зевак бы побольше, да ахов и охов погромче.

Но я в точке невозврата.

Рубикон пройден.

Обратной дороги не существует.

p.s.

Страницы дневника “Был месяц май” опубликованы в журнале “Гостиная”.

https://gostinaya.net/?p=9538

Там же, в разделе Библиотека, можно прочесть весь дневник того страшного года.

Он вошёл в сборник “Ночной сюжет новостей”.

https://gostinaya.net/?p=10781

А это ссылка на блог “Эха Москвы”.

Комментарии и поныне там.

https://echo.msk.ru/blog/sharga/1313864-echo/

*

От нашей тихой маленькой Кузнечной до ж/д вокзала идти минут 20.

Всего-то.

И купола “молчаливого собора” здесь же, в тумане и золоте.

И до Куликова Поля рукой подать.

Пускают по двое, со стороны Канатной, с трамвайного круга, без рамок металлоискателей. Досматривают ручными.

Всё тихо. Всё оцеплено.

В оцеплении – курсанты, нацгвардейцы, полиция.

Предельно вежливы.

Что ж.

И это надо пережить.

О машине с громкоговорителями, вещающими на немецком языке, узнала уже дома.

Было бы странно, если бы обошлось без провокаций в такой день.

Переживём.

Одесса. Куликово Поле. 2.05. 2020. Час тому назад.

Синичьи дары

На закате в наше окно вошла птица и, осмотревшись, спокойно перелетела с подоконника на стол.

Именно вошла, а не влетела.

Это была она — наша неугомонная синица, часто стучащая в оконное стекло, требуя орехов и семечек.

— Птича, ты ничего не перепутала?

Птича не отвечала, делая вид, что это к ней не относится.

— Нет предела птичьей наглости, — резюмировал сын. — Разбаловала ты их.

— Кого их? Одна же.

— Погоди. Она ещё сюда весь выводок приведёт. И не боится ведь.

Синица и вправду чувствовала себя уверенно. Деловито обследовав поверхность кухонного стола, она перелетела на шкафчик и громко зинькнула.

— Ещё и попрошайничает.

— Она нам что-то принесла. Посмотри, в клювике.

Словно услышав меня, синица слетела со шкафчика на подоконник и выжидающе замерла.

Я подошла ближе.

Она выронила из клюва что-то и упорхнула в окно, но не улетела, а стала раскачиваться на одном из многочисленных проводов, тянущихся от соседнего дома к нашему флигелю.

На подоконнике темнела маленькая мушка.

— Ну что, теперь точно с голоду не помрём. А ты говоришь, разбаловала, прикормила…

— Воинствующие веганы тебя не поймут, — улыбнулся сын. — Смотри, чтобы эта синица сама не стала кормом для нашего котейки.

— Воинствующим веганам надо бы остановиться. Осмотреться. С вопросом “чтобы что?” уснуть и проснуться с ответом. Не клевещи на котейку. Спит, аки дитя.

— Стареет, видать.

По одной из примет, синица, влетающая в дом через окно, предвещает скорое радостное известие.

А вот о синицах, входящих в дом через окно и приносящих корм обитателям дома, нигде ничего не сказано.

Мы даже снимок на память сделать не решились.

Только закат сняли.

И маленькую мушку на подоконнике, которую потом осторожно положили на уличный оконный откос.

Ощущение праздника не покидает и сегодня, ощущение, что в гостях побывал кто-то свой, родной, добрый и светлый.

*

Так и начинаешь дышать воспоминаниями.

Жить настоящим, а вот дышать – прошлым.

Возвращаясь к комментариям на тему, где и с чего начинается Родина.

И где кончается.

Верю и знаю, что Родина никогда не кончается.

И Одесса не закончится никогда.

Всё начинается в нас и зависит только от нас, и на нас же держится.

Говорю “нас”, обобщая, конечно.

Моя лепта ничтожна.

Думаю, что в каждом дворе, доме, есть люди, которые делают всё, чтобы Одесса настоящая никогда не кончалась. Как и настоящая Родина.

В моём дворе такие люди были всегда.

И, к счастью, есть.

И будут.

Четыре полных луны

Как неровно течёт время.

Тянется, мчится, останавливается, замирая. Исчезает.

Люди пытаются измерить его, загнав в какие-то рамки.

Условившись и договорившись между собой, что считать и от чего отсчитывать, и это понятно.

Неплохо бы ещё прислушаться к своим внутренним часам.

Мои иногда совпадают с часами кухонными, пришлось приноровиться.

Им не так много лет, они дурят и взбрыкивают, не прислушиваясь к нам, обитателям старой квартиры.

Их сбивает апломб и бой часов за стеной, они мчатся вдогонку, чтобы соответствовать, представляя себе старину настенную, с медным маятником, золочёными стрелками и цифрами на пожелтевшем циферблате.

Знали бы они, как ошибаются…

Там — за стеной — имитация.

Если бы молодые кухонные часы хоть раз услышали голос настоящих старинных, они перестали бы доверять разного рода подделкам. К тому же — врущим и доставляющим немало хлопот тому, кто пытается настроить их.

Ко лжи привыкаешь. К внешней картинке.

К имитации.

Перестаёшь замечать и реагировать, заведомо зная, что лгут.

И я привыкла.

Не слышу “боя с шипением” ни днём, ни ночью.

Только по утрам, проснувшись, жду, пока лживые часы солгут шесть раз.

Сверяю их бой со своими электронными часами, которые показывают своё и, иногда наше, время.

Время города, из которого ты их увёз давным-давно, прихватив частичку счастливого свободного настоящего.

“… ноль часов ноль минут…”

Светает. Застенные лжецы молчат.

У них глубокий утренний, здоровый сон.

Мы не раз пытались привести к согласию все часы, обитающие у нас, сверить, примирить. Бесполезно.

Через неделю они шли как и куда хотели, показывая своё и, иногда наше, время.

Кухонные…старые, которые приказали долго жить два года тому назад, спешили и падали несколько раз.

Внешне они напоминали зелёное яблоко.

Оттого и падали в августе.

Электронные — в нашей комнате — отставали.

Чуть что не так: “ноль часов ноль минут”.

Часы в комнате сына, сделанные тобой, единственные, которые шли и продолжают идти правильно. В полном соответствии с часовым поясом, в котором расположен наш родной город.

В соответствии с одесским временем, что бы там о нём ни говорили, какие бы байки ни рассказывали о его преждевременной и необратимой кончине.

Электронные часы, показав стылым февральским вечером 18.42…, с этими цифрами мне теперь идти до края, замерли и высветили извечное “ноль часов ноль минут”.

Сегодня, наблюдая за пульсацией алого на чёрном, вспомнила любимую тобой песенку, любимого бит-квартета из любимого города…

Моё время часто совпадает с ним.

Мы любили одни и те же города, читали одни и те же книги, молчали об одном и том же — легко обходясь без слов.

Молчание было нашим. Ручным.

Не от недостатка слов, скорее от их ненужности.

Есть другое молчание, от которого больно.

Больнее, чем от самых больных слов.

Но привыкаешь.

Теперь я знаю, как бывает, когда звонит человек, который казался близким. Звонит после молчания, растянувшегося во времени, перешедшего все грани и границы.

Ждёшь. Надеешься. Недоумеваешь.

Не ждёшь.

Привыкаешь.

Отмирает что-то.

То, что отсчитывало ваше общее время.

То, что конечно. Вот и кончилось.

И не возобновится.

И не совпадёт со временем человека, которого считаешь близким.

Русла времени обладают свойством параллельных непрямых.

Господи, о чём я…

Забери меня отсюда.

Вырвалось вдруг, и все часы в доме замерли.

На один только миг.

И, вздрогнув, отозвались те, привезённые тобой из далёкого северного города, из прошлого, из настоящего времени, высветив алым на чёрном: “ноль часов ноль минут”.

Две тысячи сто шестьдесят часов восемнадцать минут.

Девяносто дней и ночей.

Три месяца.

Четыре полных луны.

*

Закольцованы вокзалы

в карантинное удушье,

я в закаты ускользала

алым шёлком –

синей тушью,

и однажды оказалась

выше крыш и неба выше,

и сгущалось,

и смерзалось

карантинное затишье.

Беспросветно, безъязыко

карантинное пространство

нищеты былого шика,

мишуры былых убранств, где

день за днём врастали в маски…

На идиллию на эту

не жалея чёрной краски,

хитроумные идальго,

полусветские тигрицы

по лекалам и по калькам

перекраивали лица…

Видно, в том господня милость –

высший промысел господен,

чтоб игра остановилась,

чтоб ни завтра – ни сегодня.

Карантинное пространство

осязаемо не всеми,

обреталось постоянство,

и ржавели карусели.

Оживали небылицы

и рассказывали сказки

полулюди,

полуптицы,

полулица,

полумаски…

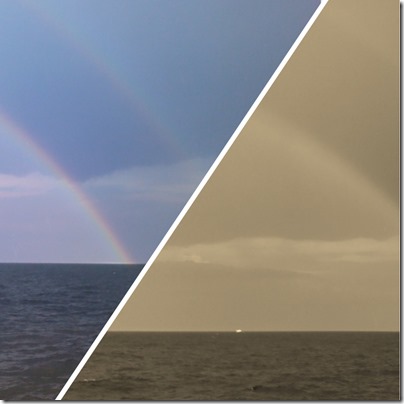

Семицветным полукружьем

в море радуга стекала,

карантинное удушье

размыкала…

Море, моря, морю, о море

День угасал.

Кричали чайки, дремали знакомые и незнакомые камни.

Наверху – в городе – ещё светило солнце, но всё облачалось в вечерние тени-шлейфы – удлиннялось, истончалось, исчезало.

Краешек старого пирса удерживал последний солнечный луч там, где стояла девочка и склоняла слово «море» по падежам.

На холст вечернего неба цвета шампанского лёг первый дымчатый мазок, на другом берегу кто-то невидимый раскуривал вересковую трубочку, выпуская колечки ароматного дымка.

Дышало море.

Карантинное время – во благо таким, как я, отшельникам и букам.

Чтобы отращивать раковину – прежняя истончилась, рассыпалась, стала пылью.

Чтобы повторять за девочкой: море, моря, морю…

*

Именительный – тайна – разгадка имени.

Когда-нибудь я назову – самое синее,

самое чёрное –

господом наречённое.

Что?

– Море.

Здесь логичнее было бы: кто?

Из всех предметов, стихий и существ

море – самое одушевлённое.

Родительный – позволяет надеяться на родство;

все мы вышли из вод морских,

но не все помним об этом,

вспоминая лишь,

когда не хватает солёной влаги и света,

для покоя,

для status quo.

Не хватает – кого?

– Моря.

Дательный – близок дани

воздаянием и отданием.

Я тоже близка ему,

как возвратный залог – страданию.

Только ему поверяю свои

радости, страхи, горе.

Не сказала, кому?

– Морю.

Без вины виноватый падеж

с головой повинной вплывает.

Море глупые головы не сечёт –

убаюкивает, увещевает.

Винительный: кого? что?

– Моря…море.

Растворилась – с кем не бывает.

Хотелось бы стать словом,

возродиться – и быть заново.

Началом всего живого –

от большого до самого малого.

Слово – сиречь – море.

Творительный – сиречь – творец.

Спорим о ком – о нём.

Предлог, чтоб рассвет ускорить.

И ночь кончается днём,

и всё становится морем.

А мне остаётся звательный.

Каким-то чудом он выжил,

как я,

дотянул до дня,

чтоб в суете услышать:

море зовёт меня.

море

зовёт

меня

Март-апрель-май 2020. Одесса.

Об Авторе: Людмила Шарга

Людмила Шарга (Южнорусский Союз Писателей) Поэт, прозаик, публицист. Родилась в России. Живёт и работает в Одессе. В настоящее время возглавляет отдел поэзии в литературно-художественном журнале «Южное Сияние». Журнал основан в 2011 году и является официальным печатным органом Южнорусского Союза Писателей. Редактор сайта, основатель и ведущая творческой гостиной «Diligans». Публикации: в Одесской антологии поэзии «Кайнозойские Сумерки» (2008), в альманахах «Меценат и Мир. Одесские Страницы» (2008, Москва), «ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск), «Провинция» (Запорожье), «ОМК» (Одесса), в журналах «Южное Сияние» (Одесса), «Дон» (Ростов-на-Дону), «Ренессанс» (Киев), «Арт-Шум» (Днепропетровск), «День и Ночь» (Красноярск), в газетах «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), «Интеллигент», в интернет-журналах «Авророполис», «Гостиная», «45-я параллель», «Ликбез» и др. Автор сборников прозы и поэзии «Адамово Ребро» (2006), «На проталинах памяти» (2008), «Билет в осенний день» (2010), «Рукой подать...» (2011), «Повесть о падающих яблоках» (2013), «Яблоневые сны» (2014), «Ночной сюжет новостей» (2015), «Невыдуманные рассказы о настоящем» (2017).

Всегда вас читаю и много нахожу для себя личного. В Одессе не был, но считаю своим голосом, как и Ростов-на-Дону. В Гостиной была напечатана моя новелла “Англичанка”. Спасибо нашему поэту Нине Огневой. С Сокольским лично знаком, с Надей Делоланд тоже.

Валерий, благодарю сердечно.